Впервые понятие «стресс» ввел ученый Г.Селье. Стресс – это защитная реакция организма, возникающая в ответ на изменение условий внешней или внутренней среды организма и направленная на повышение адаптации к данным изменениям. По мнению Г. Селье изначально в ответ на неблагоприятное воздействие происходит активация защитных механизмов организма [1, с. 69]. К таковым относятся повышение обменных процессов, увеличение содержания ионов кальция в клетке, мобилизация энергетических ресурсов, активация ферментов, увеличение синтеза белка. Следующей стадией является адаптация и выход из стрессового состояния. Если адаптационных резервов недостаточно, развивается хронический стресс, приводящий к истощению организма и нарушению метаболических процессов. Дистресс оказывает свое неблагоприятное воздействие на многие анатомические и физиологические системы.

Так, под действием хронического стресса может развиваться гипертоническая болезнь [2, с. 20]. Главенствующим этиологическим фактором данного заболевания считают длительное психоэмоциональное перенапряжение. Согласно гипотезе Г.Ф. Ланга и А.Д. Мясникова перенапряжение приводит к нарушению трофики специфических подкорковых и корковых структур, отвечающих за регуляцию артериального давления в крови.

Стрессовое воздействие затрагивает и миокард, что выражается в возникновении факторов развития атеросклероза и ишемии сердечной мышцы [3, с. 114]. Под действием стресса реализуется стрессорное повреждение печени, депрессия сократительной функции миокарда и снижение резистентности сердечной мышцы к гипоксии. Стрессогенный сдвиг метаболических процессов в печени приводит к нарушению окисления холестерина и образования из него желчных кислот, на фоне данных изменений развивается гиперхолестеринемия. Увеличение концентрации холестерина в крови является пусковым фактором развития атеросклероза. Также стрессорное воздействие может вызывать участки деполяризации в сердечной мышце, что приводит к нарушению проводимости и сократимости кардиомиоцитов. Повышенное содержание кальция в клетках миокарда и нарушение ритмичности сокращений могут приводить к аритмии и увеличению нагрузки на сердце. Последнее приводит к повышению потребления кислорода кардиомиоцитами и, как следствие, снижение резистентности миокарда к гипоксии. В результате выше описанных факторов развивается ишемия сердечной мышцы. При недостатке кислорода цикл трикарбоновых кислот снижает свою эффективность и возникает дефицит макроэргов, что приводит к развитию гипоэргоза.

Со стороны пищеварительной системы дистресс может вызывать язвенную болезнь желудка [4, с. 424]. Психоэмоциональное перенапряжение вызывает дезинтеграцию в корковых центрах головного мозга, которые отвечают за регуляцию секреции и моторики гастродуоденальной системы.

В свою очередь гуморальная система в ответ на стрессорное воздействие реагирует повышением концентрации кортизола в крови. Данный гормон называют гормоном стресса [5, с. 123]. Являясь контринсулярным гормоном, он стимулирует глюконеогенез в печени и снижает поглощение глюкозы клетками, вызывая тем самым гипергликемию. Хронический стресс формирует стабильное повышенное содержание кортизола в крови, что может привезти к возникновению инсулинорезистентности и развитию сахарного диабета.

Наряду с этим хронический стресс приводит к снижению внимания, концентрации, тревожности, повышению агрессивности, хронической усталости, что в свою очередь снижает работоспособность [6, с. 534]. Возникновение стресса происходит на фоне нерегулярного питания, недостатка сна, волнения, высоких нагрузок. Одной из наиболее подверженных стрессу социальных групп являются студенты [7, с. 386]. У обучающихся за счет высоких нагрузок, хронических недосыпа и нерегулярного питания, адаптаций к новой образовательной среде может развиваться академический стресс. Такие проявления стресса, как снижение обучаемости, концентрации и усвоения информации, снижают эффективность процесса обучения [7, с. 75]. Поэтому необходимо обратить внимание на стрессорные проявления студентов и сделать уклон на профилактику возникновения академического стресса во время образовательного процесса [8, с. 111].

Цель исследования – определить уровень стресса у студентов ВГМУ им. Н.Н. Бурденко всех курсов в предсессионный период с помощью шкалы психологического дистресса Кесслера (К10) и шкалы депрессии, тревоги и стресса (Depression Anxiety and Stress Scale-21, DASS-21) С. Ловибонда и П. Ловибонда. Провести оценку возможных путей коррекции академического стресса у студентов.

Материалы и методы исследования

Исследование было проведено в начале мая 2023 года. В исследовании приняли участие 987 человек, из которых 227 мужчин и 760 женщин. Студенты всех 6 курсов приняли участие в опросе: 320 обучающихся первого курса, 461 обучающихся второго курса, 136 обучающихся третьего курса, 48 обучающихся четвертого курса, 11 обучающихся пятого курса и 11 обучающихся шестого курса. Уровень стресса оценивался с помощью шкалы психологического дистресса Кесслера (К10) [9, С. 32], определение психологического дискомфорта осуществляли с помощью шкалы депрессии, тревоги и стресса (Depression Anxiety and Stress Scale-21, DASS-21) С. Ловибонда и П. Ловибонда [11]. Помимо используемых опросников обучающимся были заданы вопросы, касающиеся их пола и возраста, определяющие наличие пагубных привычек, выявляющие образ жизни и успеваемость. Опрос осуществлялся с помощью онлайн-формы.

Статистический анализ проводился с использованием программы StatTech v. 3.1.6 (разработчик – ООО «Статтех», Россия). Категориальные данные описывались с указанием абсолютных значений и процентных долей.

Результаты исследования и их обсуждение

Анализ полученных данных выявил, что 25,1% обучающихся курят, а 74,9% обучающихся данной пагубной привычки не имеют. Спортом занимаются 60,7% студентов. Оценка академической успеваемости позволила выявить следующие результаты: 31,5% обучающихся имеют средний балл за сессию, характеризуемый как «удовлетворительно», 51,7% студентов оценивают свою успеваемость как «хорошо», а 16,8% обучающихся – как «отлично». Также 26,1% респондентов имеют постоянную работу, а 73,9% обучающихся не трудоустроены.

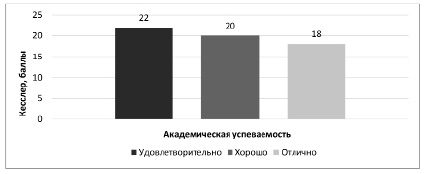

При оценке уровня стресса с помощью шкалы психологического дистресса Кесслера (К10) были установлены существенные различия (p < 0,002). Так, студенты, оценивавшие свою академическую успеваемость как «удовлетворительно», обладали повышенным показателем дистресса, в отличие от обучающихся, которые характеризовали собственную успеваемость как «отлично», и наоборот, имели пониженные значения дистресса. Студенты, обучающиеся «хорошо, обладали промежуточными значениями дистресса (рис. 1).

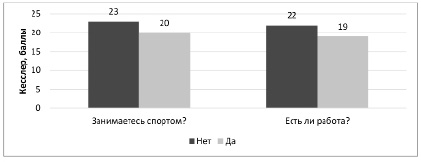

Также была выявлена зависимость показателя дистресса от пола опрашиваемого (p = 0,001). При этом у мужчин уровень дистресса определялся несколько меньше, чем у женщин. Помимо зависимостей с полом и академической успеваемостью выявлена зависимость уровня дистресса и занятий спортом. У студентов, занимающихся спортом, значение дистресса оказалось ниже, чем у обучающихся, нерегулярно выполняющих физические упражнения. Также было выявлено, что у работающих студентов определяют низкий уровень дистресса в сравнении с неработающими обучающимися (рис. 2).

Рис. 1. Результаты опросника Кесслера по оценке уровня стресса в зависимости от академической успеваемости опрашиваемых

Рис. 2. Результаты опросника Кесслера по оценке уровня стресса в зависимости от пола, наличия работы и спортивной активности

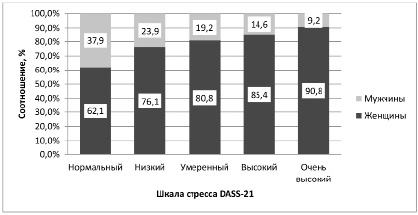

Рис. 3. Распределение испытуемых по половой принадлежности относительно категориальных групп уровня стресса, определенных с помощью шкалы стресса DASS-21

Рис. 4. Влияние физической активности на уровень стресса, определенный с помощью шкалы стресса DASS-21

При анализе данных опросника шкале стресса DASS-21 была выявлена закономерность уровня стресса от пола испытуемого (рис. 3). Так, нормальным уровнем стресса обладает 264 студента, из которых 37.9% мужчин и 62,1% девушек. Низкий уровень стресса выявляется у 144 обучающихся. Из них 23,9% мужчин и 76,1% девушек. Умеренный уровень стресса определили у 313 человек. Из них 19,2% мужчин и 80,8% девушек. Высокий уровень стресса имеют 178 студентов. Из них 14,6% мужчин и 85,4% девушек. Очень высокий уровень стресса определяется у 98 человек, из которых 9,2% – мужчины, и 90,8% – девушки. При увеличении уровня стресса наблюдается повышение процентного соотношения в пользу девушек.

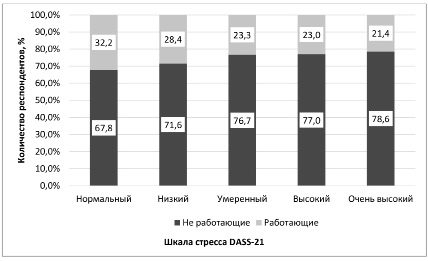

Рис. 5. Влияние наличия работы на уровень стресса, определенный с помощью шкалы стресса DASS-21

Статистически значимых различий между уровнем стресса и академической успеваемостью не было выявлено. Определена зависимость между уровнем стресса и занятием спортом. Так, среди обучающихся с нормальным уровнем стресса 66,7% – занимались спортом, 33,3% – не выполняли физические упражнения. Среди студентов с низким уровнем стресса 67,2% опрошенных занимались спортом, а 32,8% – нет. Среди испытуемых с умеренным уровнем стресса 62,0% – занимались спортом, а 38% – нет. Среди обучающихся с высоким уровнем стресса 52,8% – занимались спортом, 47,2% – нет. Среди испытуемых с очень высоким уровнем стресса 45,9% – занимались спортом, а 54,1% – нет (рис. 4).

Также была показана зависимость уровня стресса от наличия работы у обучающегося. Таким образом, среди опрошенных с нормальным уровнем стресса 32,2% – работают, а 67,8% – нет. Среди респондентов с низким уровнем стресса 28,4% – работают, а 71,6% – нет. Среди студентов с умеренным уровнем стресса 23,3% – работают, а 76,7% – нет. Среди опрошенных с высоким уровнем стресса 23,0% – работают, а 77,0% – нет. Среди обучающихся с очень высоким уровнем стресса 21,4% – работают, а 78,6% – нет (рис. 5).

Заключение

Согласно результатам опроса, выявлен низкий уровень курящих студентов и, напротив, значительно высокий процент обучающихся занимается спортом. Стресс, выраженный в большей или меньшей степени выявлен у большого количества обучающихся. Повышенный уровень стресса связан высокими академическими нагрузками, нерегулярным питанием, нарушением режима сна и, как следствие, сбоем циркадных ритмов. Исследование проводилось в мае, в предсессионный период, поэтому уровень стресса мог быть высоким из-за приближающихся экзаменов. Также выявлено,что у работающих или занимающихся спортом студентов уровень стресса был снижен. Данные результаты говорят о том, что активная деятельность снижает стресс у человека и может быть использована в качестве одного из путей коррекции стрессового воздействия на организм обучающихся. Таким образом, для профилактики развития стресса у студентов необходимо разработать рекомендации по повышению адаптационных возможностей организма, мотивировать студентов к активной деятельности, которая будет способствовать переключению с образовательного процесса и будет являться перерывом, во время которого обучающиеся смогут восстановиться.

Библиографическая ссылка

Свиридкин П.А., Макеева А.В., Комиссарова О.В. ПАТОФИЗИОЛОГИЯ СТРЕССА. ОЦЕНКА УРОВНЯ УЧЕБНОГО СТРЕССА И ПУТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ // European Journal of Natural History. 2024. № 1. С. 13-18;URL: https://world-science.ru/ru/article/view?id=34376 (дата обращения: 07.02.2026).