В последнее время все чаще наша страна подвергается искусственным и природным катаклизмам, что сказывается на физиологическом и психическом состоянии человека, провоцируя профессиональное выгорание работников в условиях трудовой деятельности. Из-за воздействий неблагоприятных факторов среды и самого трудового процесса сотрудники, которые работают в сфере здравоохранения чаще, чем представители других профессий подвергаются профессиональному выгоранию.

Н.В. Самоукина определяет профессиональное выгорание как, синдром, развивающийся на фоне хронического стресса, приводящий работника к истощению его эмоционально-энергетических ресурсов [1].

Так как выгорание – это симптомокомплекс, существуют различные классификации данного феномена, А.К. Маркова предложила объединить эти симптомы в следующие группы: физические, эмоциональные, социальные симптомы и интеллектуальные состояния [2].

Подверженность профессиональному выгоранию зависит от типа личности и индивидуальных физиологических особенностей личности [3].

Добросовестные, аккуратные и стремящиеся к порядку медицинские сотрудники переживают из-за своих неудач, а это значит, что ухудшение состояния пациента или его смерть будут вызывать у них чувство вины даже тогда, когда все было сделано правильно, из-за чего появляются постоянные внутренние переживания, которые впоследствии приводят к тяжелым психосоматическим расстройствам.

Частые контакты с пациентами и их родственниками, встречи с чужой болью, повышенная ответственность за чужое здоровье и жизнь, социальные факторы риска (наркомания, бездомность, преступность), «маскировка» личных переживаний из-за повышенных требований к компетенции врача и самоотдача пациентам и их родственникам – это главные стресс-факторы, сказывающиеся на состоянии медицинских работников.

Выгорание развивается у тех лиц, которые испытывают умственное и эмоциональное напряжение на работе (преимущественно в системе «человек-человек»), и не имеют возможность его адекватно компенсировать. Синдром проявляется при развитии перенапряжения, что характерно для длительного неразрешенного профессионального стресса [4].

По определению С.И. Ожегова оптимизм – это мироощущение бодрости и жизнерадостности, когда человек видит во всем светлые стороны, верит в будущее и успех, и считает, что в мире господствует положительное начало, добро [5]. В научной психологии существует множество эмпирических фактов, доказывающих, что оптимизм сопутствует социальной адаптации, профессиональной успешности работника и сохраняет психосоциальное здоровье личности [6].

Активность – это жизнерадостность, беспечность, безмятежность и склонность к риску. Сочетание оптимизма и активности – психологический ресурс, сопутствующий устойчивости личности к профессиональным и жизненным стрессам

Актуальность исследования обусловлена недостаточным изучением личностных детерминант профессионального выгорания, в частности связи оптимизма и активности с профессиональным выгоранием у медицинских работников. Исследования по данной проблеме необходимы для оптимизации процесса трудовой деятельности, повышения ее эффективности и улучшения условий труда.

Целью исследования является изучение уровня оптимизма, активности и профессионального выгорания у медицинских работников травматологического отделения.

Задачи исследования:

1. Рассмотреть теоретические аспекты оптимизма, активности и профессионального выгорания.

2. Выявить особенности профессионального выгорания у медицинских работников.

3. Сформировать выборку психодиагностического исследования.

4. Подготовить и провести психодиагностическое исследование.

5. Проинтерпретировать полученные данные по методикам.

Методы исследования: теоретический обзор научной литературы по теме исследования, обобщение и сравнительных анализ результатов исследования, психодиагностическое тестирование, метод интерпретации, метод математической обработки данных.

В исследовании приняли участие медицинские работники травматологического отделения в количестве 37 человек, из них – 20 женщин и 17 мужчин. Возраст респондентов – от 29 до 72 лет.

В качестве основного метода диагностики медицинских работников травматологического отделения был применен метод тестирования. Было использовано анкетирование и такие методики, как «Шкала оптимизма и активности» (И. Шуллер, А. Комуниан; адаптация Н.Е. Водопьяновой) и «Опросник профессионального выгорания для медицинских работников» (К. Маслач, С. Джексон; адаптация Н.Е. Водопьяновой).

На по результатам анкетирования высшее образование у 22 испытуемых, а у 15 среднее-специальное образование. Из всей группы в браке находятся 26 человек, 8 не состоят в браке и 3 разведены. Опыт работы в сфере медицины варьируется от 7 до 48 лет, а в травматологии от 2 до 38 лет. Все испытуемые работают в травматологическом отделении Краевом государственном автономном учреждении здравоохранения «Владивостокская клиническая больница №2» (Приморский край, г. Владивосток).

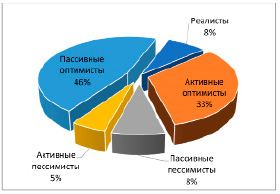

Результаты медицинских сотрудников травматологического отделения по методике «Шкала оптимизма и активности» (И. Шуллер, А. Комуниан; адаптация Н.Е. Водопьяновой) представлены на рисунке 1.

Исходя из рисунка видно, что из всей группы испытуемых (37 человек) реалистами являются трое человек. Данный тип личности свидетельствует о стрессоустойчивости и адекватно оцененной жизненной позиции по своим возможностям и не более. Они не пытаются прыгнуть «выше головы», так получают удовольствие от того, чего умеют.

Активные оптимисты, или энтузиасты, которыми являются 12 человек из группы верят в свои силы и успех. Они позитивно настроены на будущее и предпринят все действия для достижения поставленных целей. Такие люди отличаются бодростью, жизнерадостностью; им не свойственно уныние и плохое настроение, т.к. легко могут перенести тяжелые удары судьбы.

Типы личности по «Шкале активности и оптимизма» (И. Шуллер, А. Комуниан; адаптация Н.Е. Водопьяновой)

Пассивными пессимистами, или жертвами являются 3 человека. Такой тип личности противоположен активным оптимистам, поэтому они не верят ни во что, и не предпринимают никаких действий для улучшения своей жизни. В трудных ситуациях они считают себя жертвой обстоятельств, поэтому предпочитают уходить от проблемы, чтобы не решать её. Сотрудники с этим типом часто пребывают в мрачном и подавленном настроении.

Активных пессимистов, или «негативистов» всего 2 человека. Они обладают деструктивной активностью. В трудных ситуациях работники с таким типом пользуются агрессивными стратегиями преодолевающего поведения, а также избегают проблемы, возникающие на их пути.

Пассивные оптимисты, либо «лентяи», которыми является большая часть группы (17 человек, живут по принципу «все как-нибудь образуется», так как уверены в том, что в их жизни когда-то все будет хорошо, ничего для этого не предпринимая. Такие сотрудники веселые и добродушные; даже в плохом находят хорошее, но их отличительной чертой является недостаток активности. Они не ориентируются на свои силы, мечтая и надеясь на лучшее. Зачастую такие люди не любят принимать решения быстро, оттягивая время.

Результаты «Опросника профессионального выгорания для медицинских работников», К. Маслач, С. Джексон (в адаптации Н.Е. Водопьяновой) таковы: низких показателей профессионального выгорания 16, средних 17, а высоких 4. У сотрудников до 20 лет стажа включительно чаще встречаются низкие результаты. Сравнив шкалу «Профессиональное выгорание» с «Эмоциональным истощением», «Деперсонализацией» и «Редукцией личных достижений» мы отметили, что низкий уровень профессионального выгорания сочетается с низким «Эмоциональным истощением» и «Редукцией личных достижений». Можно сделать вывод о том, что сотрудники с такими показателями могут отстраняться от работы и объектов, которые связывают работника с ней из-за отсутствия чувства внутренней опустошенности и усталости. Также это можно объяснить небольшим стажем работы в сфере медицины, так как деятельность не успела негативно повлиять на эмоциональное состояние сотрудников.

Средние результаты 9 человек по шкале «Профессиональное выгорание» со стажем работы в сфере медицины более 20 лет, сочетаются с высокими результатами по шкале «Эмоциональное выгорание». Причинами такого результата может быть повышенная ответственность за исполняемые функции, психологически трудные пациенты и постоянная внутренняя напряженность, которые могут способствовать развитию хронической усталости, эмоционального напряжения, апатии, раздражению и исчерпанности ресурсов, которыми обладает медицинский работник.

Высокий уровень профессионального выгорания у медицинских работников с разным уровнем стажа работы в сфере здравоохранения: от 7 до 31 лет. Это свидетельствует о том, что медицинские сотрудники травматологического отделения, возможно «выгорают» вне зависимости от стажа работы.

Таблица 1

Уровни шкал профессионального выгорания у пяти типов личности, отличающихся по степени выраженности оптимизма/пессимизма и активности/пассивности

|

Количество человек |

Уровень эмоциональное истощении |

Уровень деперсонализации |

Уровень редукции личных достижений |

|

|

Активные оптимисты |

12 |

Низкий |

Высокий |

Низкий |

|

Активные пессимисты |

2 |

Средний |

Высокий |

Низкий |

|

Пассивные оптимисты |

17 |

Средний |

Средний |

Низкий |

|

Пассивные пессимисты |

3 |

Высокий |

Высокий |

Высокий |

|

Реалисты |

3 |

Низкий |

Средний |

Низкий |

Сравнивая результаты психодиагностического исследования по «Шкале оптимизма и активности» (И. Шуллер, А. Комуниан; адаптация Н.Е. Водопьяновой) и «Опроснику профессионального выгорания для медицинских работников», К. Маслач, С. Джексон (в адаптации Н.Е. Водопьяновой) можно сделать вывод что сотрудники, имеющие высокий результат по шкале «Профессиональное выгорание» и преимущественно высокий по шкале «Эмоциональное истощение» сочетаются с низким и высоким уровнем «Активности» и с высоким уровнем «Оптимизма». Таким образом, сниженный эмоциональный тонус медицинского сотрудника может неблагоприятно воздействовать на работоспособность и приводить к неустойчивости личности к профессиональным стрессам.

Медицинские сотрудники в количестве 15 человек с низким результатом по шкале «Профессиональное выгорание» имеют 7 высоких и 8 низких результатов по шкале «Активность» и 14 высоких и 1 низкий по шкале «Оптимизм». Это означает, что в данном случае оптимизм является антифактором профессионального выгорания. Такие люди уверены в себе, ориентированы на получение удовольствия от совей работы и транслируют свое оптимистичное отношение к миру.

Уровни эмоционального истощения, деперсонализации, редукции личных достижений, которые комплексно являются симптомами профессионального выгорания у таких типов личности, как активные оптимисты, активные пессимисты, пассивные оптимисты, пассивные пессимисты и реалисты, показаны в таблице 1.

Из таблицы 1 нужно отметить, что высокие результаты по всем шкалам отмечаются у пассивных пессимистов, или «жертв», что соответствует их характеристике. Во-первых, они убеждены в том, что каждый новый день хуже предыдущего, но не показывают этого, страдая молча, хотя их настроение можно заметить по невербальным признакам. Во-вторых, они не верят в свои силы и не предпринимают никаких действий для улучшения своей жизни. В-третьих, их уход от решения своих проблем сочетается с ощущением себя жертвой обстоятельств.

Низкий уровень по шкале «Эмоциональное истощение» имеют активные оптимисты и реалисты, что может быть из-за высоких показателей оптимизма и активности у этих типов личности. Также их можно называть «энтузиастами», во-первых, потому, что они верят в свои силы и успех, находя новые решения проблем, не «опуская руки». Во-вторых, они умеют радоваться жизни, не подвергаются унынию, отражая самые тяжелые удары судьбы. В-третьих, для преодоления стресса используют проблемно-ориентировочные стратегии.

Высокий уровень деперсонализации у активных оптимистов, активных пессимистов и пассивных пессимистов показывает, что вне зависимости от типа личности выраженность шкалы профессионального выгорания будет выше среднего, возможно, из-за деформации отношений с окружающими людьми, из-за бездушности и проявления циничности. Причиной может послужить зависимость медицинского работника от пациентов, либо проявление негативизма по отношению к ним.

Все типы личности, кроме, пассивных пессимистов, имеют низкий уровень по шкале «Редукция личных достижений». Это означает, что 34 респондента из всей нашей выборки обладают высокой профессиональной самооценкой и не ощущают утраты своих достижений и эффективности в профессиональной деятельности.

Таблица 2

Асимптотическое значение шкал по двум методикам

|

Эмоциональное истощение |

Деперсона-лизация |

Редукция личных достижений |

Оптимизм |

Активность |

|

|

Асимптотическое значение |

0,917 |

0,517 |

0,725 |

0,853 |

0,003 |

Таблица 3

Корреляционный анализ данных исследования медицинских работников травматологического отделения

|

Активность |

Оптимизм |

||

|

Эмоциональное истощение |

Коэффициент корреляции |

-0,253 |

-0,425** |

|

Деперсонализация |

Коэффициент корреляции |

-0,102 |

- 0,422** |

|

Редукция личных достижений |

Коэффициент корреляции |

0,139 |

0,391 |

После интерпретации результатов мы выдвинули следующие гипотезы:

Гипотеза 1: существует обратная связь между показателем уровня оптимизма и профессиональным выгоранием у медицинских работников травматологического отделения.

Гипотеза 2: существует обратная связь между показателем уровня активности и профессиональным выгоранием у медицинских работников травматологического отделения.

Для проверки гипотез о наличии обратной связи между показателем уровня оптимизма и профессиональным выгоранием, а также между показателем уровня активности и профессиональным выгоранием у медицинских работников травматологического отделения мы применили корреляционный анализ с помощью программы SPSS-16.

Результаты исследования проверены на нормальность распределения с помощью критерия Колмогорова-Смирнова, определив асимптотическое значение шкал, которые представлены в таблице 2.

В нашем случае распределение результатов по шкале «Активность» не подчиняется нормальному закону, т.к. его асимптотическое значение меньше 0,05, поэтому нами был использован ρ – коэффициент ранговой корреляции Спирмена, позволяющий определить силу корреляционной связи между двумя признаками или двумя иерархиями признаков.

После заполнения данных в программе SPSS-16, она провела корреляционный анализ, результаты которого представлены в таблице 3.

Из таблицы 3 можно сказать, что значения шкал «Эмоциональное истощение» и «Деперсонализация» по методике «Опросник профессионального выгорания для медицинских работников» (К. Маслач, С. Джексон; адаптация Н.Е. Водопьяновой) обратно коррелируют с показателем уровня оптимизма по методике «Шкала оптимизма и активности» (И. Шуллер, А. Комуниан; адаптация Н.Е. Водопьяновой), то есть:

1. Чем ниже уровень оптимизма, тем выше уровень эмоционального истощения работников травматологического отделения и наоборот.

2. Чем ниже уровень оптимизма, тем выше уровень деперсонализации работников травматологического отделения и наоборот.

На основании вышеперечисленных результатов, мы делаем вывод о том, что подтвердилась гипотеза 1: существует обратная связь между показателем уровня оптимизма и профессионального выгорания работников травматологического отделения.

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы.

В проведенном исследовании оптимизм рассматривался как предрасположенность человека верить в свои силы и успех, иметь преимущественно положительные ожидания от жизни и других людей. Активность рассматривали как энергичность, жизнерадостность, беспечность, безмятежность и склонность к риску. Профессиональное выгорание как синдром, развивающийся на фоне хронического стресса и приводящий работника к истощению его эмоционально-энергетических ресурсов [5].

Проведенное исследование позволило сформулировать следующие выводы: по результатам психодиагностического исследования было выявлено пять типов личности: активные оптимисты – 12 испытуемых, активные пессимисты – 2 испытуемых, пассивные оптимисты – 17 испытуемых, пассивные пессимисты – 3 испытуемых и реалисты – 3 испытуемых. Высокий уровень показателей по всем шкалам у пассивных пессимистов свидетельствовал об исчерпанности собственных ресурсов работников травматологического отделения.

Низкий уровень по шкале «Эмоциональное истощение» у активных оптимистов и реалистов возможен из-за эмоционально насыщенной деятельности, требующей максимальной самоотдачи и самообладания медицинского сотрудника, которому часто приходится устанавливать защитный барьер от эмоционального и профессионального перенапряжения, что не всегда происходит удачно.

Активные оптимисты, активные пессимисты и пассивные пессимисты, имеющие высокий уровень деперсонализации в профессиональной деятельности, возможно зависимы от пациентов либо проявляют к ним негативизм.

Низкий уровень деформации личных достижений всех типов личности, кроме пассивных пессимистов, свидетельствует об их высокой профессиональной самооценке.

Таким образом, полученные результаты исследования позволили подтвердить гипотезу о том, что существует обратная связь между показателем уровня оптимизма и профессионального выгорания работников травматологического отделения.

Библиографическая ссылка

Цыплакова А.О., Моисеева О.Ю. УРОВЕНЬ ОПТИМИЗМА, АКТИВНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ У МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ // European Journal of Natural History. 2023. № 1. С. 82-87;URL: https://world-science.ru/ru/article/view?id=34323 (дата обращения: 25.01.2026).