Сон – это состояние центральной нервной системы, которое занимает одну треть от продолжительности жизни человека. Также сон определяют как периодическое состояние, характеризующееся изменением сознания, ограничением почти всех произвольных мышечных движений и снижением взаимодействия с окружающей средой, а также угнетением сенсорной активности. Все реакции в организме во время сна направлены на регенерацию нервной, иммунной, мышечной и костной систем. Он необходим для должного функционирования следующих процессов: памяти, умственной деятельности, эмоций, также играет важную роль в функционировании иммунной и эндокринной систем. Таким образом, сон является одним из самых важных психофизиологических процессов, необходимых для нормального функционирования мозга и сохранения психического здоровья [1].

Однако до 30 % населения страдает в той или иной степени от бессоницы. В полтора раза чаще этому подвержены женщины. Нарушения сна часто связаны с психическими, сердечно-сосудистыми, метаболическими или гормональными заболеваниями, вследствие этого инсомния проявляет себя на фоне какого-либо основного заболевания. Пациенты больше всего жалуются на трудности при засыпании, частые пробуждения, дневную сонливость, усталость и общее недомогание, сложности с концентрацией внимания, раздражительность и многие другие симптомы [2]. При инсомнии повышено возбуждение на уровне вегетативной и центральной нервной системы. Как следствие повышается частота сердечных сокращений, усиливается обмен веществ, повышается температура тела, увеличивается выделение адренокортикотропного гормона и кортизона особенно в вечернее время. В результате преобладает активность симпатической нервной системы, что неблагоприятно влияет на режим сна и бодрствования.

Когда говорят о патогенезе бессоницы, часто упоминают модель А. Шпильмана, в основе которой лежит взаимодействие трех факторов, играющих важную роль в формировании инсомнии: предрасполагающих (биологические – генетические, чрезвычайные раздражители, высокий уровень обмена веществ, тонус симпатического отдела вегетативной нервной системы; психологические – структура личности, склонность к излишней тревожности), предрасполагающие (чаще всего – стресс) и поддерживающие (поведенческие реакции, эмоциональная и соматическая гиперактивация на фоне хронической бессоницы). Проведенные в последние годы исследования показали, что нарушения сна широко распространены при психических расстройствах и приводят к нарушениям в когнитивной и эмоциональной сферах, межличностном функционировании и даже являются значимым прогностическим фактором риска развития суицидального поведения [3].

Генерализованное тревожное расстройство часто сопутствует депривации сна, что может негативно отразиться на выполнении профессиональных обязанностей, принятии решений и повысит риск ошибок в ходе профессиональной деятельности. Вследствие того, что механизмы формирования инсомнии и тревожности схожи, очень сложно установить, какое из данных состояний сформировалось раньше. К сожалению, само беспокойство по поводу качества сна еще больше способствует становлению «порочного круга» самовозбуждения [4]. Также высокий уровень тревоги предрасполагает к снижению адаптационных возможностей. У учащихся вузов адаптационные механизмы не до конца сформированы, поэтому они подвержены нарушениям в вегетативной, центральной нервной и эндокринной системах, что в последствии может отразится в формировании психосоматических заболеваний и ухудшении работоспособности [5].

Вследствие вышеуказанного, прежде чем лечить невротические заболевания и нарушения сна, необходимо грамотно их диагностировать. Очень важно знать уровень тревоги, так как именно этот показатель обусловливает поведение индивидуума как реакцию на какой-либо внешний раздражитель (ситуацию).

Различные опросники и шкалы помогают определить степень выраженности тревожно-депрессивных расстройств. Когда тревога и депрессия переходят в умеренную или тяжёлую форму, не обойтись без помощи профессиональных психологов и психотерапевтов. Тревожно-депрессивные расстройства приводят к снижению уровня познавательных способностей учащихся [6].

Исследование снижения уровня когнитивных способностей студентов из-за бессоницы очень актуально на данный момент, так как нарушение сна в последствии оказывает влияние на способность студентов к обучению. Это особенно важно для студентов-медиков, потому что от уровня полученных ими знаний зависит качество оказываемой медицинской помощи в их будущей профессиональной деятельности.

Целью нашего исследования было изучение влияния уровня бессоницы на тревожность и адаптационный потенциал студентов медицинского вуза.

Материалы и методы исследования

В исследовании приняли участие 50 студентов 3 курса Воронежского медицинского университета имени Н.Н. Бурденко. Средний возраст студентов составил 19,9 ± 0,9 лет. Учащимся было предложено ответить на вопросы нескольких опросников. Для диагностики наличия бессоницы использовали анкету балльной оценки субъективных характеристик сна, предложенную Я.И. Левиным (1995). Чтобы определить уровень выраженности тревожно-депрессивного синдрома у студентов-медиков воспользовались Госпитальной Шкалой тревоги и депрессии (HADS), которая содержит 14 вопросов: семь для определения симптомов тревожности и семь для оценки уровня депрессии. Тест Остберга использовали для определения хронотипа учащихся (утреннего или вечернего типа работоспособности).

Все студенты прошли измерение следующих физиологических показателей: частоты сердечных сокращений (ЧСС), артериального давления (АД), частоты дыхательных движений (ЧДД), роста и веса. Подсчитаны следующие физиологические индексы: фактический индекс кровоснабжения по формуле Старра, ударный объем сердца (УОС), коэффициент выносливости (КВ) и коэффициент экономичности кровообращения (КЭК).

Результаты исследования были статистически обработаны с помощью стандартных методов вариационной статистики: расчет средних значений, стандартного отклонения, ошибки средних значений осуществлялся с использованием прикладной программы Microsoft Excel 2011. Результаты анализа считались статистически значимыми при р < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

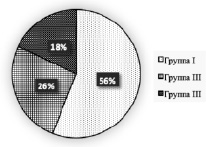

По показателям анкеты балльной оценки субъективных характеристик сна, предложенной Я.И. Левиным (1995), все анкетированные были поделены на 3 группы (рис. 1). В группу I вошли 28 студентов (56 %), набравших сумму баллов более 22, что соответствует норме. Результаты 13 анкетируемых (26 %), сумма баллов которых равна от 19 до 22 (пограничные значения), составили группу II. 9 студентов (18 %), средние значения баллов которых менее 19, выделены в группу III. Показатели данных респондентов можно интерпретировать как неблагополучие и наличие инсомнии [7].

Рис. 1. Процентное распределение студентов по группам

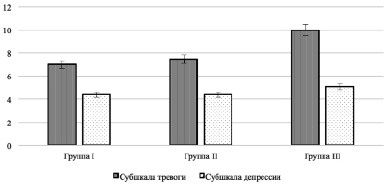

Для определения психологического статуса использовали Госпитальную шкалу тревоги и депрессии HADS, которая включает 2 субшкалы: тревоги и депрессии. Каждая из субшкал содержит по 7 вопросов. Суммарный бал по каждой из шкал в пределах от 0 до 7 баллов соответствует норме, от 8 до 10 баллов расценивается как субклинически выраженная тревога/депрессия. Суммарный показатель от 11 баллов и выше интерпретируется как клинически выраженная тревога/депрессия [8]. По опроснику HADS средние значения баллов студентов группы I по шкале тревоги составили 7,1 ± 0,3, а по шкале депрессии 4,4 ± 0,2. В группе II значения аналогичных показателей респондентов следующие: 7,5 ± 0,4 и 4,4 ± 0,2. В группе III опрашиваемые набрали средние значения баллов по шкале тревоги 10,0 ± 0,5, а по шкале депрессии 5,1 ± 0,2. Все вышеперечисленные показатели находятся в пределах нормы. Исключением являются средние значения субшкалы тревоги учащихся, страдающих от инсомнии. Данный показатель можно интерпретировать как субклинически выраженную тревогу (рис. 2). Стоит отметить также уровень тревожности в подгруппе учащихся с пограничными значениями по анкете Я.И. Левина. Он равен 7,5 ± 0,4 и находится близко к границе значений, соответствующих субклинически выраженной тревоге.

Рис. 2. Средние значения групп по опроснику HADS

Тест Остберга состоит из 23 пунктов, в которых нужно выбрать одно утверждение. В конечном результате по сумме баллов можно определить хронотип [9]. Четко выраженный утренний тип определяется при сумме баллов более 92, слабо выраженный утренний тип от 77 до 91, индифферентный от 58 до 76. Слабо выраженный вечерний тип оценивается в границах от 42 до 57, а четко выраженный вечерний тип при сумме баллов ниже 41. По данному тесту студенты с нормальными значениями по анкете Я.И. Левина набрали 63,9 ± 3,2 средние значения баллов, что соответствует индифферентному типу. Средние значения показателей учащихся групп II и III интерпретируются как слабо выраженный вечерний тип и равны 55,5 ± 2,7 и 57,6 ± 2,9 соответственно.

Индекс Старра оценивает состояние сердечно-сосудистой системы человека и используется для оценки биологического возраста. Средние значения индекса Старра у учащихся группы I и II равны 76,3 ± 3,8 и 72,9 ± 3,6 и находятся в пределах нормы (возрастные рамки от 10 до 20 лет). В группе студентов, страдающих от бессоницы, данный показатель составил 66,8 ± 3,3, что ниже границы нормы и соответствует возрастным рамкам от 20 до 30 лет. Можно предположить, что нарушения сна способствуют более быстрому старению организма (таблица).

Показатели индекса Старра, ударного объема сердца, коэффициента выносливости КЭК обследуемых студентов

|

Показатель |

Индекс Старра |

Ударный объем сердца |

Коэффициент выносливости |

КЭК |

|

Группа I |

76,3 ± 3,8 |

55,2 ± 2,7 |

25,2 ± 1,3 |

2619,1 ± 130,9 |

|

Группа II |

72,9 ± 3,6 |

55,3 ± 2,7 |

21,0 ± 1,0 |

2899,2 ± 144,9 |

|

Группа III |

66,8 ± 3,3 |

52,6 ± 2,6 |

28,9 ± 1,4 |

2376,8 ± 118,8 |

В группе I средние значения ударного объема сердца (УОС) составили 55,2 ± 2,7, а у учащихся с пограничными значениями по анкете Я.И Левина 55,3 ± 2,7. Оба показателя находятся в пределах нормы. У студентов группы III средние значения УОС равны 52,6 ± 2,6, что интерпретируется как ниже нормы.

Коэффициент выносливости (КВ) считали по формуле Кваса. КВ = ЧСС×10/ПД, где ПД-пульсовое давление. В норме значение данного коэффициентаравно 16 у.е. Если он выше, то можно говорить об ослаблении деятельности сердечно-сосудистой системы. Средние значения коэффициента выносливости в группе I и II находятся в пределах средних баллов и равны 25,2 ± 1,3 и 21,0 ± 1,0 соответственно. Данным студентам необходимо уменьшить силовые, скоростно-силовые и эмоциональные нагрузки. Количество аэробных нагрузок можно постепенно повышать. У респондентов, показатели которых по анкете Левина соответствуют наличию инсомнии, средние значения коэффициента выносливости равны 28,9 ± 1,4, что интерпретируется как ниже среднего. В данном случае рекомендуется избегать целенаправленных силовых и скоростно-силовых нагрузок, больше уделять внимания дыхательной гимнастике [10].

При интепретации коэффициента экономичности кровообращения (КЭК) норма находится в пределах от 2500 до 3000 [11]. Показатели учащихся групп I и II находятся в границах нормы и равны 2619,1 ± ± 130,9 и 2899,2 ± 144,9 соответственно. Средние значения учащихся с инсомнией ниже нормы и равны 2376,8 ± 118,8. Это говорит о необходимости дополнительных обследований сердечно-сосудистой системы.

Из вышеописанного видно, что у студентов с наличием инсомнии по анкете HADS определяется субклинически выраженная тревога и слабо выраженный вечерний тип согласно тесту Остберга. Средние значения индекса Старра, ударного объема сердца и КЭК у данных учащихся ниже нормы, а показатель коэффициента выносливости ниже среднего.

Выводы

Опираясь на результаты данного исследования, можно сделать предположение, что бессоница предрасполагает к развитию тревожных расстройств и снижает потенциал адаптации учащихся. Полученные результаты данного научного труда можно применить при диагностике и профилактике возможных заболеваний психической и сердечно-сосудистой сферы среди студентов-медиков.

Библиографическая ссылка

Алдамова А.А., Магомедова З.М., Мокашева Ек.Н., Мокашева Евг.Н. ВЛИЯНИЕ БЕССОНИЦЫ НА УРОВЕНЬ НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ И АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СТУДЕНТОВ // European Journal of Natural History. 2021. № 6. С. 41-45;URL: https://world-science.ru/ru/article/view?id=34211 (дата обращения: 07.02.2026).